LM317は可変三端子レギュレーターである。

左がナショナルセミコンダクター社のLM317。

左がナショナルセミコンダクター社のLM317。

この形状は、TO220と呼ばれているものである。

LM317Tという型番を指定するとこの形状になる。

右はNECのuPC317という互換品であるが、こちららのほうは全体が樹脂でモールドされているため、放熱板に取り付けるときに絶縁をする必要がないので、入手可能ならこのタイプを選んだほうがなにかと便利である。

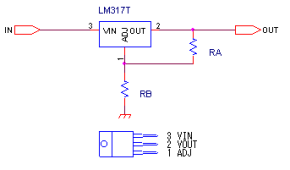

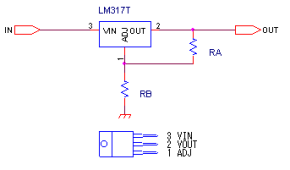

このICがどのような動作をするかを簡単に説明すると、VOUT端子とADJ端子の間の電圧が1.25Vになるようにフィードバックがかかり、出力電圧を調整するのである。

具体的には・・・、

RAの両端が常に1.25Vになるように動作するわけである。

RAの両端が1.25Vということは、RAに流れる電流はオームの法則(V=R*I)より

I=1.25/RA

となる。

すると、この電流はほとんどそのままRBに流れることになり、RBにかかる電圧は

Vrb=I*RB=(1.25/RA)*RB

となる。

厳密にはADJ端子の電流も考慮しないといけないのだが、ほとんど誤差範囲なので計算上無視してかまわない。

すると、出力電圧はRBにかかる電圧(Vrb)とRAにかかる電圧(1.25V)をたしたものとなり、

VOUT=1.25+(1.25/RA)*RB=1.25*(1+RB/RA)

となる。

つまり、RAとRBを変化させることで任意の出力電圧が得られるわけである。

なんかだまされているような気がするが、事実である。ほとんどの電気回路はいんちきなのだ(笑)。

それで「可変」三端子レギュレーターと呼ばれるのである。

通常はRBを可変抵抗として調整する。

もちろん、入力電圧やICの定格を越える電圧を出力することはできない。

また、このICが正常に動作するには負荷電流が5mA程必要なので、無負荷状態でも5mA程度流れるようにRAを選択する必要がある。

さらに、VINとVOUTの間には2V程度の電圧差が必要なので、余裕を見て入力電圧は出力電圧の2.5V程度高い電圧を供給する。

つまり、この充電回路を使うためには、18V1A程度の直流電源が別途必要となる。

蛇足であるが、この手のICの熱損失は、入力と出力の電圧差に電流をかけたものである。

入力の電圧が高すぎると、その分がすべて熱となってICを暖めるだけとなり、度を越すとICが破損する。

指で触ってやけどしないくらいならだいたい問題はない。

さて、バッテリーの充電に必要なポイントをあげてみる。

鉛バッテリーは、基本的に定電圧充電である。

ただし、電流値が多すぎるとよくない。通常、容量の1/10の電流(0.1Cと表現する)で十数時間の充電が目安。ある資料には0.25Cで24時間とか書いてあったけど、たぶん嘘だ。

容量が10Ahのバッテリーの場合、1Aで10時間強となる。

つまり、電圧と電流が制限されている電源を用いるのが理想である。

また、温度によって充電終了電圧が変化する。

ある資料によると、0℃で約14V、10℃で13.9V、25℃で13.7V程度。

つまり、冬になるとバッテリーは充電されにくくなるわけだ。

今回の充電器は、面倒なので温度センサーなどを使った制御をかけず、約14Vに固定とする。

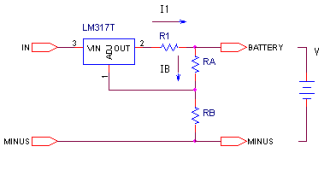

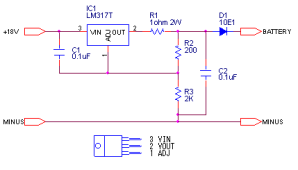

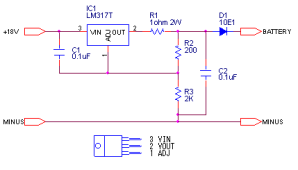

データブックに載っていた回路は図の通り。

RAとRBはバッテリーへの電流が0になった時点(R1の電圧降下がないとき)に13.8Vとなるように設定する。

RAは200Ω、RBは2kΩとすることで計算上は13.75Vとなる。

RBを2.05kΩにすると14.06Vになるので、こちらのほうがよいかもしれない。

調整するのが好きな人、意地でもきっちり合わせたい人は、RBを1.91kΩと200Ωの可変抵抗の組み合わせにすると心が落ちつく。

結果的にはあまり意味のない行為であるが(笑)。

R1は最大電流をどのくらいにするかで決定する。

最大電流が流れたときに、R1における電圧降下が1.25Vになるようにすることで、それ以上の電流を流さないように働くのである。

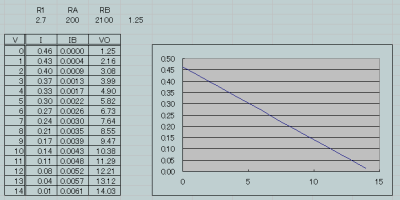

今回は最大電流を0.5Aにしたので、1.25=R1*0.5から逆算して2.5Ωとなる。

しかし、2.5Ωという抵抗は、入手困難なので2.7Ωを使う。逆算すると電流制限値は0.46Aとなるが、細かいことは気にしないこととする。

また、R1は最大電流が流れる可能性があるので、ワット数にも注意する。

電流値0.5Aのときの電圧降下が1.25Vなので、0.5*1.25で0.625W。

1Wクラスの抵抗が必要となるが、こういう場合は余裕を持たせて2Wの抵抗を入れておくと、より安心である。

ほとんど直流しか流れない回路なので、抵抗の種類はカーボンだろうが酸化金属皮膜だろうが、セメント抵抗だろうがなんでもいい。

RA、RBは通常の1/4Wとか1/8Wとかで充分である。

三端子レギュレーターを使うときには、入力と出力にコンデンサーを入れてあげるのが常識である。

これは、発振防止とか応答性の改善などに影響するらしい。

また、入力電源をOFFにしたときのバッテリーからの逆電圧によりICが破壊される恐れがあるので、通常はICの入出力間に電流をバイパスさせるためのダイオードを入れるが、逆電流が流れなければいいということで、今回は横着をしてICの出力に整流ダイオードを入れてごまかしてみた。

そのため、ダイオードの電圧ドロップ分(約0.6V)だけ、出力の電圧をあげてやる必要がある。

したがって、RBを2.15kΩ(出力14.6V)〜2.21kΩ(出力15V)程度に変更する。

以上がデータブックにも記載されている内容に沿った設計である。

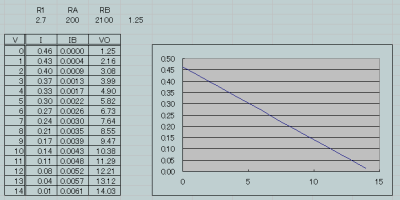

実際に動作させてみたところ、出力短絡時には電流は計算通りに約0.5Aに制限されているが、バッテリーの電圧が上がってくるにつれて電流値が下がり、いつまで経っても目標とする電圧に到達しない。

バッテリー電圧が13Vのときの充電電流はわずか40mAである。

これは、この回路方法に起因する問題である。

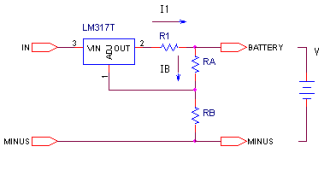

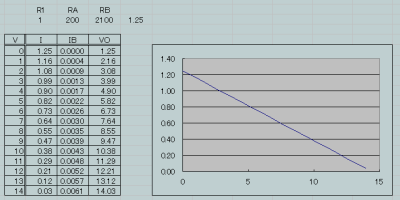

バッテリーの端子電圧をVとし、R1に流れる電流をI1、RAおよびRBに流れる電流をIBとすると

IB=V/(RA+RB)

I1*R1+IB*RA=1.25

の2本の式がなりたつ。

この式よりIBを消去し、I1とVの関係の式を導き出すと、

I1=1.25/R1-(RA/(R1*(RA+RB)))*V

となり、図に示すようにI1はVが0Vのときに1.25/R1、Vが14Vのときに0の2点を結んだ直線のグラフとなる。

これは、結果的には14Vの電源に14/I1で求められる抵抗で電流制限をかけた回路と同等となる。

これは、結果的には14Vの電源に14/I1で求められる抵抗で電流制限をかけた回路と同等となる。

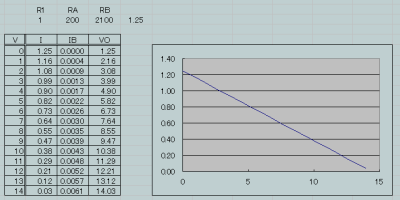

バッテリー電圧が0Vに近いときは、ある程度電流が多く流れるのを前提として、充電完了付近の動作を優先させるため、R1の値を1Ωとしたグラフが下のグラフである。

バッテリーが13Vのときの充電電流は120mAである。

バッテリーが13Vのときの充電電流は120mAである。

回路図はこんな感じ。

また、このIC自体が1.5Aの電流制限回路を内蔵しているので、バッテリーに最大1.5A流してもよい場合にはR1を省略することも可能である。

また、このIC自体が1.5Aの電流制限回路を内蔵しているので、バッテリーに最大1.5A流してもよい場合にはR1を省略することも可能である。

つまり、急速充電が可能なバッテリーならR1はなくてもOKということ。

定電圧電源+電流制限抵抗とこの回路との比較で、この回路の有利なところは

-

この回路自体が定電圧回路なので、定電圧電源を用意する必要がない

-

電流制限抵抗のワット数が低くてすむ

というところだろうか。

実際の設計のポイントとしては、バッテリーが0Vのときの電流値をバッテリーが許容できる最大電流値を限度としてある程度大きくなるようにR1を決めること、10〜14Vくらいのよく使う領域の電流がある程度保持できること、充電終了電圧に到達したときに、連続で流しても過充電にはならないと思われる0.01Cくらいになるように、レギュレーターの出力電圧を設定すること、などであろう。

こんな感じで部品を実装し、

こんな感じで部品を実装し、

最後に熱収縮チューブで覆ってあげる。

最後に熱収縮チューブで覆ってあげる。

試してみたところ、ちゃんと充電されているようだ。

一晩中充電をしていてもバッテリーに負担をかけることがないというのも安心である。

私のアパートのように、部屋の前にバイクをとめられる人は、オートバイのバッテリー端子にコネクタをつけ、部屋の窓から電線を出して充電できるようにしておくと便利である。

バイクカバーの下から電線が生えている様は、何やら謎の盗難防止装置がつながっているように見えないでもない。

短時間で補充電を行いたい人はR1を0Ωにしても問題ないようだ。

どちらかというと、R1をなくしたほうが充電電流が増えるのでいかにも充電している気分になれる。

部品も一つ減らせる。

ということで、私はR1をとっ払って使っている。

この場合、設計値を変更する必要があるが、計算は簡単なので各自でやってほしい。

もちろんこの場合でも、設定電圧以上の電圧は出ないので充電が終わるにつれて電流も流れなくなる。

出力電圧が約14Vに調整してあれば、繋げっぱなしでも問題がないと思える。

なにしろジェベルの充電電圧の規格値は13〜16Vという非常にいいかげんなものなのである。

左がナショナルセミコンダクター社のLM317。

左がナショナルセミコンダクター社のLM317。

こんな感じで部品を実装し、

こんな感じで部品を実装し、

最後に熱収縮チューブで覆ってあげる。

最後に熱収縮チューブで覆ってあげる。