|

オプチマス社のノバ。 なぜこれを買ったのか?。 なんとなく欲しかったから(笑)。 強いて言えばWhisperLightよりも弱火が得意でコンパクトというのが理由だろうか。 Explorerは弱火は得意だか結構かさばるのである。 |

これがパッキングサイズ。 かなり小さい。 |

で、こんな感じで収納されている。 右側にでっぱっている棒が見えるが、ケースの中のほとんどの空間はこの棒を収納するためにあるようなものだ。 で、ケースの中がすかすかで何か入れられるのかというとそんなことはなく、もともと容積が少ないのでほとんど何も入らないに等しい。 |

組み立てるとこんな感じ。 組み立てるというよりは、足を広げてボンベにホースを繋げるだけというお手軽さ。 鍋を乗せる部分はギザギザになっており、WhisperLightよりもすべりにくく、Explolerよりもしっかりしている。 手前にあるのが工具兼ノズルクリーニングツール。 |

こんな感じでいろいろなサイズのナットを回せるようになっている。 右側の部分を拡大するとUPとかDOWNとかの文字が見える。 この部分に磁石が入っており、磁力でクリーニング用の針金を上下させるのである。 マジッククリーニングとかいう商標がついているらしいが、個人的には超電磁クリーニングと呼びたい(笑)。 |

プレヒートの様子。 ポンピングの後、火力調整つまみを1〜2秒開けてから閉じ、火をつける。 回りが覆われているのですすが外側につくこともない。 そのまましばらく待ち、火が消えそうになったら炎の様子を見ながらつまみを少しずつ開けていく。 Explorerよりプレヒートの時間はかなり短く、WhisperLightよりもアバウトである。 そうそう、NOVAは収納時にはつまみがやや開いた状態になっているため、ホースを繋げる前に必ず閉じておくこと。 そうしないと、ホースを繋げたとたんに燃料が出てきてプレヒートの手間を最小限にしてしてくれることとなる。 |

その秘密がこれ。 放射状に広がった放熱板ならぬ吸熱板とも言うべきもの。 これがあるために熱の吸収効率がよく、プレヒートの時間が短くなっている。 |

ノズルがつまったらこのように付属の工具でお尻の辺りをコチョコチョしてあげる。 超電磁クリーニングである。 クリーニング作業は簡単なのだが、この工具の磁石に砂鉄がつかないものかとかなり心配である。 |

プレヒート終了後の全開火力である。 ちょっとかっこいい炎だが、なんとなく下品な感じもする(笑)。 燃焼音は・・・、それなりにうるさい。 ちなみに灯油でも試してみたが、プレヒートにやや時間がかかるものの割と簡単に全開に持ちこめた。 全開時の火力もガソリンとほとんど変わらない。 Explorerではいくらプレヒートしてもなかなか炎が安定しなかったのに比べると対照的である。 |

左が最大火力、右が弱火である。 全開にするとちょうど鍋の底にまんべんなく炎が当たるようなバーナー形状とのこと。 ただし、弱火にすると火口が狭いので熱は中央中心となる。 Explorerの弱火に比べるとまだ火力が強い気がするが、これ以上弱くするとガスの流速が弱まり、炎がバーナーの内部に入ってろうそくのような燃え方となり、すすは出るわバーナー上部の板は真っ赤になるわでいいことはない。 屋外ではこのくらいの弱火ができれば上等だろう。 |

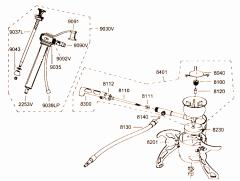

さて、おなじみの分解、と行きたいところだが、基本的には底のネジをはずしてバーナー部をケースから取り出すのと、各ジョイント部をはずすくらいしかできないので、無理してばらすこともない。 NOVAのマニュアルに載っていた絵で勘弁してもらう。 ちなみに、私の買ったやつは組み付けが悪かったのか火力調整つまみについているOリング(ダブルになっている)が2つとも外周が一部そぎ落とされていた。 ガソリンがポタポタと漏れてきたのである。 シリコングリスを塗ったら漏れは止まったが、なんとなく不安である。 ツーリングに持っていく前にショップに行ってOリングを交換してもらうか、適当なやつをホームセンターで買ってきてつけ替えたほうがよさそうである。 こういう初期段階でわかるトラブルもあるので、旅に持っていく前に納得行くまで使ってみることは必要だろう。 そうすることで手順とかコツとかを覚えることができ、実際に使ったときに余計なトラブルにあうこともなくなるだろう。 NOVAは、WhisperLightとExplorerの不便と感じているところを改良したいいとこ取りのような感じだが、それぞれのもっとも魅力的な部分がやや弱くなっている。 けど、使い勝手もいいし、なにより手が汚れないのがいい。 まだフィールドに持ち出して使ったわけではないが、お奨めしてもいいしろものだと思う。 |